多くの企業で深刻化している業務の属人化問題。この課題を放置すると、組織の持続可能性に重大な影響を与える可能性があります。本記事では、属人化が生まれる背景から具体的な解消方法まで、実践的なソリューションを詳しくご紹介します。あなたの組織も今すぐ対策を始めませんか?

属人化とは何か?その意味と背景

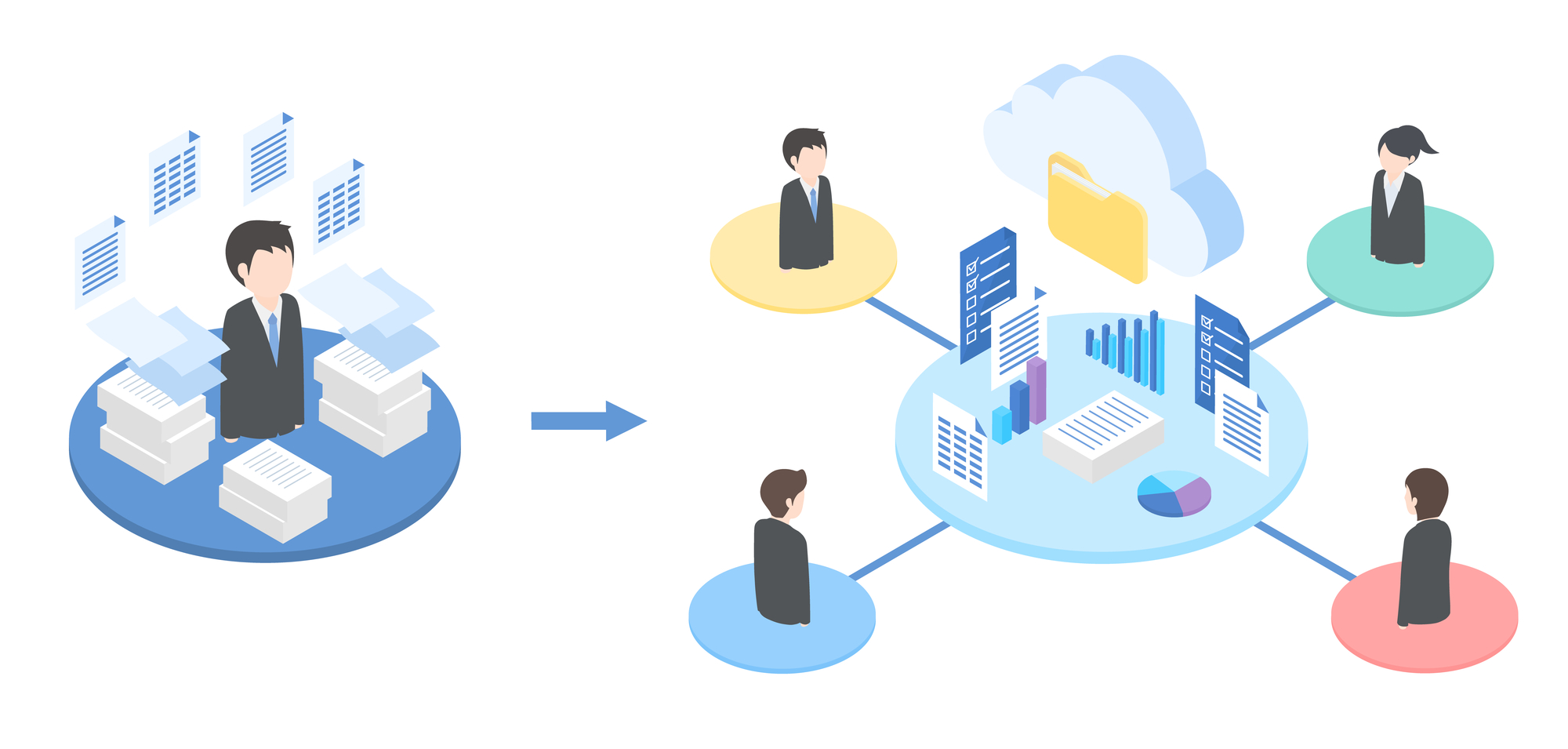

業務の属人化とは、特定の個人だけが遂行可能な業務が存在する状態のことです。現代の多くの企業が直面するこの問題は、組織運営に深刻な影響をもたらしています。

属人化の定義と特徴

属人化の最大の特徴は、業務手順や判断基準が文書化されていない点にあります。つまり、経験と勘に基づく「暗黙知」として個人の頭の中にのみ存在しているのです。さらに、その担当者が休暇を取ったり退職したりすると、業務が完全に停止してしまうという脆弱性を抱えています。結果として、組織全体の業務継続性に深刻な課題をもたらすのが属人化の本質といえるでしょう。

属人化の歴史と変遷

日本の終身雇用制度下では、従業員の長期勤続を前提とした専門家育成が重視されてきました。しかし、働き方の多様化や転職の一般化により、この前提は大きく変化しています。さらに、デジタル変革の進展に伴い、従来の属人化された業務構造では対応が困難になってきました。このような背景から、現在では属人化の解消が重要な経営課題として認識されるようになったのです。

属人化がもたらす影響

組織への影響は多岐にわたります。短期的には特定分野での専門性向上という利点があるものの、長期的には組織の柔軟性を著しく損なうでしょう。とりわけ、キーパーソンの突然の離職や長期休暇時に業務が麻痺するリスクは、企業経営に深刻な打撃を与えるかもしれません。また、新規参入者にとって業務習得の障壁が高くなることも見過ごせない問題ではないでしょうか。

属人化を選ぶ理由

なぜ組織は属人化を選択してしまうのでしょうか。実は、短期的な効率性や専門性の維持など、一定の合理性があるからです。ここでは、その背景を詳しく探ってみましょう。

専門性の維持と職務の安定

高度な専門知識を必要とする業務では、一人の専門家に集約することで品質を確保できます。例えば、複雑な技術的判断や顧客対応において、経験豊富な担当者が一貫して対応することで、ミスやトラブルを最小限に抑えることが可能です。また、責任の所在が明確になるため、問題発生時の対応がスムーズになるという運営上のメリットもあります。

組織内のレジリエンス向上

特定分野のエキスパートを育成することは、組織の問題解決能力を高める側面があります。突発的なトラブルや特殊なケースに遭遇した際、豊富な経験を持つ専門家が迅速に対応できるのは大きな強みです。さらに、専門家の存在は他のメンバーに心理的な安心感をもたらし、チーム全体の士気向上にも寄与します。このように、属人化には組織の安定性を支える機能もあるのです。

業務スピードの向上と利便性

経験豊富な担当者は、蓄積された知識と直感により素早い判断を下すことができます。複数人での検討や資料確認の時間を省略できるため、意思決定のスピードが飛躍的に向上するのです。また、顧客サービスの場面では、一人の担当者が案件の全体像を把握していることで、一貫性のある対応が実現できます。このような即応性と利便性が、属人化を選択させる大きな要因となっています。

属人化のデメリット

一方で、属人化には深刻なデメリットが存在します。これらの問題は時間の経過とともに拡大し、最終的には組織全体の成長を阻害する要因となってしまうでしょう。

業務効率の低下と依存リスク

業務が特定の個人に集中すると、その人への過度な負担が業務全体の効率を低下させます。さらに深刻なのは、キーパーソンが不在になった際の業務停滞リスクです。病気や急な都合での欠席が、部署全体の機能を麻痺させてしまう可能性があります。また、組織として柔軟な人員配置ができなくなるため、業務量の変動に対応しにくくなるという構造的な問題も生じます。

知識のブラックボックス化

最も深刻な問題は、貴重な業務知識が組織に蓄積されないことです。個人の経験として留まる知識は、その人の退職と同時に完全に失われてしまいます。これにより、組織全体の学習機会が損なわれ、新しいアイデアやイノベーションが生まれにくい環境が形成されます。さらに、後任者の育成に長期間を要するため、人材交代時のリスクが極めて高くなります。

人材離れの原因と影響

属人化は従業員の離職を促進する重要な要因でもあります。過度な責任と業務負担により、ワークライフバランスが著しく悪化するからです。また、新入社員にとっては、既存の属人化構造に参入することが困難で、疎外感や無力感を感じやすい環境となります。このような状況は、優秀な人材の流出と新規採用の困難さを招き、組織の人的資源を枯渇させる悪循環を生み出します。

属人化がもたらすストレス

業務の属人化は、担当者個人だけでなく組織全体に深刻なストレスをもたらします。このストレス要因を理解することで、問題の根深さを認識できるでしょう。

業務の属人化が与える心理的影響

「自分しかできない」という重圧は、担当者に常時の緊張状態を強いります。休暇を取ることへの罪悪感や、常に連絡可能な状態を維持しなければならないプレッシャーにより、真のリフレッシュが困難になります。また、周囲からの過度な期待と依存は、失敗への恐怖を増大させ、心理的な負担を重くします。このような状況が長期間続くと、バーンアウトや精神的な不調を引き起こすリスクが高まります。

退職理由としての属人化

実際に、過度な属人化は離職の直接的な原因となることが多々あります。終わりの見えない責任の重さと、代替要員がいないことによる拘束感は、従業員の働く意欲を著しく削ぎます。さらに、特定業務に固定されることで、キャリアの多様性や成長機会が制限されることへの不安も生じます。これらの要因が複合的に作用し、優秀な人材の離職を促進してしまうのです。

チーム内のストレスと対立

属人化の影響は担当者以外にも及びます。他のメンバーは、特定の人に頼りきりになることで、自身の無力感や疎外感を抱きがちです。また、属人化された業務の担当者が不在時には、誰も対応できないことでチーム全体に不安とストレスが広がります。このような状況は、メンバー間の不公平感や責任の押し付け合いを生み、チームワークの悪化を招く恐れがあります。

業務の標準化による解消方法

属人化の根本的な解決には、業務の標準化が必要不可欠です。体系的なアプローチによって、個人依存から組織依存への転換を図ることができます。

業務フローの見直しと改善

最初のステップは、現在の業務プロセスを完全に可視化することです。業務を細かなタスクに分解し、それぞれの判断ポイントと必要スキルを明確にします。次に、なぜその部分が属人化されているのかを分析し、標準化可能な要素と専門性が必要な要素を区別します。この分析結果に基づいて、段階的に業務の標準化を進めていくことが重要です。

マニュアル作成の重要性

効果的なマニュアルは、単なる手順書以上の価値を持ちます。基本的な作業手順に加えて、例外的なケースへの対応方法、判断基準、そして「なぜその方法を採用するのか」という理由まで含める必要があります。また、図解やフローチャートを活用して視覚的に理解しやすくすることで、新任者でも迅速に業務を習得できる環境を整えることができます。

ストレス解消のためのツール活用

AIを活用したデジタルツールは、属人化解消に劇的な効果をもたらしています。IT企業E社では、AIチャットボットとナレッジベース連携により問い合わせの70%を自動回答化し、平均応答時間を85%短縮しながら顧客満足度を15%向上させました。また、製造業B社ではAI動画分析システムにより熟練工の暗黙知を98%可視化し、マニュアル作成時間を従来の5分の1に短縮。金融機関C社では、AI審査システム導入により融資審査時間を60%短縮し、新人教育期間を6ヶ月から2ヶ月へと大幅に短縮しています。さらに、小売業D社ではAI需要予測システムにより廃棄ロスを45%削減し、発注業務の80%自動化を実現するなど、各業界でAIツール導入による具体的成果が報告されています。

参考:AIで業務属人化を解消した事例5選 – AI Front Trend

業務の属人化と内部コミュニケーション

属人化解消の成功は、組織内の効果的なコミュニケーションにかかっています。情報の透明性と共有の仕組みを構築することが、根本的な解決への近道です。

情報共有の必要性

知識の属人化を防ぐには、積極的な情報共有の仕組み作りが欠かせません。定期的なナレッジシェアリング会議や勉強会の開催により、個人が蓄積した知識を組織全体の資産に変換できます。また、「知識を独占するのではなく共有する」という組織文化の醸成も重要です。情報共有を評価の対象に含めることで、積極的な知識共有を促進することができます。

チーム全体の協力と理解

属人化解消は個人の努力だけでは実現できません。チーム全員が問題の深刻さを理解し、解決に向けて協力する姿勢が必要です。まず、属人化がもたらすリスクと解消のメリットについて、全員で共通認識を持つことから始めます。そして、専門知識の共有や後輩指導を積極的に評価する制度を設けることで、協力的な環境を作り出すことが可能です。

コミュニケーションツールの活用

デジタル時代のコミュニケーションツールは、属人化解消の強力な武器となります。チャットツールを活用したリアルタイムな質問対応や、ナレッジベースシステムによる体系的な情報蓄積が可能です。また、ビデオ会議システムを使った遠隔での知識共有セッションや、プロジェクト管理ツールによる業務の可視化も効果的です。これらのツールを組み合わせることで、物理的な距離を超えた知識共有が実現できます。

属人化のリスク管理と対策

属人化に伴うリスクを体系的に管理することは、組織の安定運営にとって極めて重要です。リスクを正確に把握し、適切な対策を講じることが求められるのです。

リスク分析の重要性

効果的なリスク管理の第一歩は、属人化されている業務の全体像把握です。各業務の重要度、代替困難度、影響範囲を定量的に評価することで、優先的に対処すべき領域を特定できます。また、キーパーソンの突然の離職や長期休暇などの具体的なシナリオを想定し、そのインパクトを事前に分析することで、適切な対策を準備することが求められます。

リスクコミュニケーションの方策

属人化リスクの認識を組織全体で共有するには、効果的なコミュニケーション戦略が必要です。経営層には具体的な数値とシナリオを提示し、属人化が事業継続に与える影響を明確に伝えます。一方、現場スタッフには、属人化解消が自分たちの働きやすさや成長機会にどのようなメリットをもたらすかを具体的に説明することが重要です。

トラブルシューティングのスキル

属人化された業務でのトラブル対応能力を組織全体で向上させることが重要です。よく発生する問題とその解決方法をデータベース化し、誰でもアクセスできる形で整備します。さらに、問題解決の思考プロセス自体を標準化し、体系的なアプローチで課題に取り組める仕組みを構築します。これにより、特定の個人に依存しない問題解決能力を組織として獲得できます。

成功事例から学ぶ属人化解消の方法

実際に属人化解消に成功した企業の事例を参考にすることで、効果的なアプローチを見出すことができます。様々な業界の実践例から学んでいきましょう。

他社の成功事例に学ぶ

Web制作・マーケティング業界では、株式会社LIGが、案件管理の属人化解消に成功しています。以前は発注・仕入の購買管理を現場マネージャーが独自に行っていましたが、ERP導入により案件ごとの原価管理を実現し、システム担当者の退職後も安定した業務継続を達成しました。また、総合広告代理業の株式会社ピーエーシーでは、営業がExcelで個人的に管理していた売上見込・利益予測をシステム化し、営業活動全体の可視化と標準化を実現しています。

参考:業務の属人化を解消するメリットと成功事例4選 – 株式会社オロ

実施した改善策の効果

プラスチック加工業のK社では、勤怠管理のデジタル化により1日あたり30分の時間削減を実現し、測定結果記録の自動化により1日30分から1時間の業務時間短縮を達成しました。従業員数25名、売上高約3億円の同社では、勤怠クラウド導入とともに複雑な給与体系を見直すことで、勤怠から給与計算業務の標準化を実現し、属人化解消に成功しています。また、Bluetooth対応のデジタル荷重測定器導入により、データ転記作業が不要となり記入ミスも削減。検査作業は測定ボタンを押すだけで完了するため、検査業務の大幅な簡略化と属人化解消を同時に達成しました。

参考:属人化解消とデジタル化による業務効率化の成功事例 – 近畿LLP

継続的な改善のステップ

属人化解消は一度の取り組みで完結するものではありません。まず現状分析により課題を特定し、優先順位を明確にして段階的に取り組むことが重要です。次に、小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体の意識改革を促進します。さらに、定期的な進捗評価と計画の見直しを行い、状況の変化に柔軟に対応する体制を維持することが、長期的な成功の鍵です。

属人化を排除した後の効果

属人化の解消に成功した組織では、劇的な変化が現れます。業務効率の向上だけでなく、組織文化や人材育成の面でも大きな効果が期待できます。

業務効率の向上と成果

鋳造業の中島合金株式会社では、AI技術により売上の2~3割を占める純銅鋳造業務の属人化を一部解消し、品質の安定化と生産性向上を実現しました。同社では熟練技能者に依存していた添加剤投入の判断業務を、AIが瞬時に適正値を算出する仕組みに変更。これにより、熟練者の有給取得率が向上し、他業務への対応力も高まりました。また、特殊技術を持たない社員でも実践可能となったことで、人材採用面でも大きなメリットを得ています。数値制御可能な業務をAIに委ねることで、人材をよりクリエイティブな業務に集中させることが可能となり、機械と人の適切な役割分担による生産性向上を達成できるのです。

参考:AIが熟練技能を数値化、製造業の属人化問題を解決 – 三菱総研DCS

社員のスキル向上と成長

属人化解消により、社員の成長機会が格段に増加します。複数の業務を経験することで、多角的な視点と幅広いスキルを身につけることができます。また、他者への指導機会が増えることで、自身の知識の整理と深化が促進されます。さらに、特定業務への固定化が解消されることで、キャリアパスの選択肢が大幅に広がり、長期的な人材育成が可能になります。

職場環境改善の具体例

業務負担の平準化により、全員が適切なワークライフバランスを維持できるようになります。情報共有文化の定着は、オープンなコミュニケーションを促進し、チームの結束力を高めます。また、誰もが気軽に質問し、知識を共有できる環境が形成されることで、新しいアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。これらの変化は、従業員満足度の向上と離職率の低下という形で組織に還元されるのです。

まとめ

業務の属人化は、短期的な効率性という魅力がある一方で、長期的には組織の成長を阻害する深刻な問題です。特定の個人への過度な依存は、業務継続性のリスクを高め、知識の散逸や人材流出を招く原因となります。

この問題を解決するためには、業務の標準化とマニュアル整備、積極的な情報共有、そして組織全体での取り組みが必要です。成功事例からも分かるように、計画的で継続的なアプローチにより、属人化は確実に解消可能です。

属人化の解消により得られる効果は多岐にわたります。業務効率の大幅向上、社員の成長促進、職場環境の改善により、組織全体が強靭で持続可能な体制へと変貌します。今こそ、あなたの組織でも属人化解消に向けた具体的な行動を開始し、真に成長し続ける組織を実現することが求められます。